秋の過ごし方・肺、呼吸器に注意

秋の過ごし方

秋は大気が乾燥しさらに気温も下がり乾燥による体調の悪化が見られる時期です。

肺、呼吸器疾患(喉や鼻)、皮膚の乾燥に注意して過ごしましょう。

秋の過ごし方について今回は紀元前200年頃(前漢)から220年(後漢)の頃にかけて編幕された

医学理論、鍼灸理論の書「黄帝内経素問の中の四気調神大論(養生法)」に書かれているものを引用します。

中国で書かれたものですし、時代が違うよと言われてしまえばそれまでですが現代でも参考になる事もたくさんあります。少し抽象的ですが感覚的に理解していただけると幸いです。

九品仏 浄真寺です 紅葉はまだですが秋らしい景色です 2022年11月

秋の養生法

秋の三ヶ月を容平と言う。万物が実を結ぶ時だ。すべてが引きしまり収納される時期である。

当然陽気も体内深く収納される。この時期は早く寝て鶏とともに起きる。

あれもこれもやりたい、などとイライラして、活動的になってはいけない。

この時期に活動しすぎて、陽気を発散すると肺が弱り、冬になって下痢になる。

(池田政一著:初めて読む人のための素問ハンドブックから引用させていただきました)

容平(ようへい)とは、万物が成熟して容(かたち)が安定することをいいます。

秋はありとあらゆるものが実を結びそれは農作物の収穫の時期でありますし

夏の間に取り込んだ陽気であるエネルギーも体の奥深くに蔵される時期でもあります。

早く寝て鶏のように早起きをしましょう。

あれもこれもやりたいとイライラして動き回ってはいけません。

気候的に過ごしやすいためスポーツなどで体を動かしたい季節ですが

体力を大きく消耗するようなスポーツはエネルギーを消耗させるため激しい運動などは避けて

おとなしく過ごすことが必要です。

エネルギーを発散しすぎると肺が弱って冬になると下痢をしたりします。

秋は呼吸器を痛めやすい

皆さんすでに実感されていると思いますが気温が下がり空気が乾燥していますので呼吸器を痛めやすい時期です。呼吸器は肺そのものだけではなく鼻、咽喉、気管支なども含みます。

咳、喉の痛み、鼻炎、鼻水、鼻づまり等々の症状です。

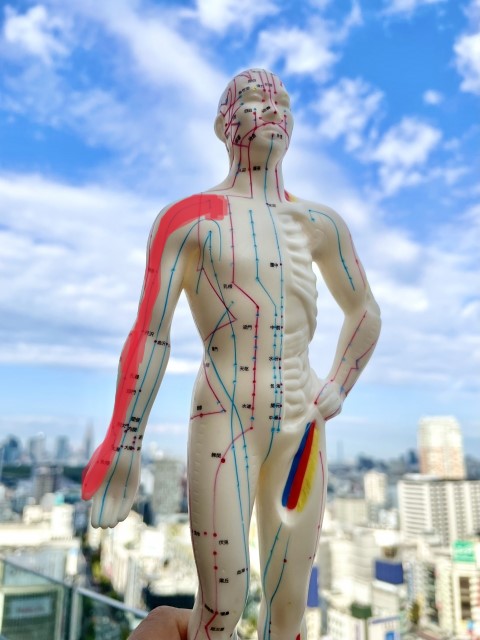

鍼灸の施術では呼吸器症状、例えば咳やのどの痛みなどの施術には肺の経絡のツボを使用します。

肺の経絡とは腕の内側の親指側にあたります。

(写真の経絡人形の右腕の赤いマーカーで示したあたりです)

そして呼吸器系の症状を治療する場合にはまず、外因によるものなのか、内因によるものなのかを鑑別します。

さて外因とか内因という言葉が出てきましたが東洋医学における病の原因は、大きく分けると外因、内因、不内外因の三つに分類されます。

外因:気候など外部環境の変化から疾病を引き起こすもの

元々六つの気候の変化を指していましたが許容範囲をこえるほど異常な気候変化で体に影響を及ぼすものを風邪・寒邪・暑邪・湿邪・燥邪・火邪の六種類がありこれらを六淫といいます。

内因:体の内側つまり感情や精神の過度の起伏が身体に影響を及ぼして疾病を引き起こすもの

怒、喜・思・憂・悲・恐・驚の七種類がありこれらを七情といいます。

不内外因:外因・内因にも属さない病因

事故になどによる外傷、食生活の不摂生、過労、運動不足、性生活の乱れ、虫刺されなどを指します。

皆さんそれぞれいつも決まって体調を崩してしまう時期があると思います。

気候の変化の程度やもともと各自の持っている体質により影響の受けやすさや症状は変わります。

ご自身の体質や季節の特性を知り対策をしてそれぞれの季節を健康で楽しく過ごしましょう。

鍼灸はそのお手伝いができます!